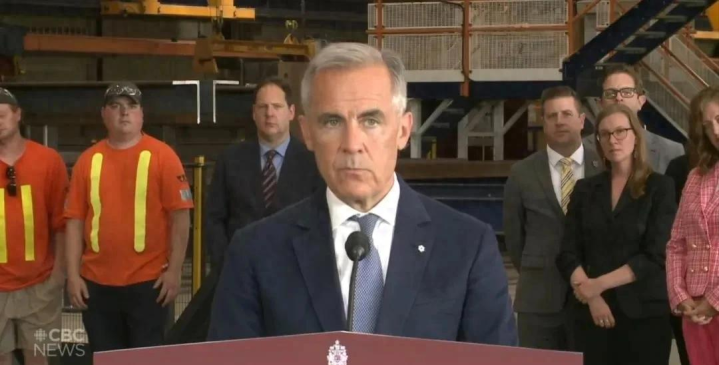

7月16日,加拿大卡尼政府突然宣布,对中国部分钢铁产品加征25%关税。这件事表面上看红启网,是在应对美国对加拿大加税的威胁,实际上却是一场政治交易的变相表态。更扎眼的是,加税决定一出,反而让加拿大自己陷入了钢价暴涨、农产品滞销、绿色转型停滞的多重困境。对外“秀肌肉”,对内“挖地基”,这一刀砍得不疼美国、不疼中国,最疼的,是加拿大自己。

这不是一次单纯的贸易动作,而是一次失败的政治算计,它揭开了加拿大在中美夹缝中的尴尬处境,也暴露出全球供应链结构在被重新洗牌时,一个中型经济体的无奈和短视。

整件事的起点,是特朗普政府在5月突然放话,威胁将对加拿大钢铝产品恢复50%的高额关税。这一下子把加拿大钢铁行业推上了火线。作为美国最大的钢铁供应国,加拿大每年向美国出口超过80亿美元的钢铁和铝制品,占据美国钢铁进口的17%。如果美国真把关税翻倍,加拿大钢企估算可能因此损失15亿美元,直接影响近2000个本地制造业岗位。

为了避免被美国“连根拔起”,卡尼政府急于展示“合作态度”,却选错了方向。他们把加税的矛头指向中国,试图拿这个姿态向华盛顿示好。问题在于,加拿大与中国的钢铁贸易,并不是主要矛盾,中国出口的钢材大多流入汽车、建筑、能源等关键行业,一旦被加税,首先受打击的,是本国企业。

安大略通用汽车工厂就是最典型的例子。本来计划扩建的新生产线,因钢材成本暴涨直接搁置。每吨钢材涨价200加元,项目预算彻底打乱。这还只是冰山一角。多伦多建筑商协会指出红启网,钢价全面上涨导致保障性住房项目成本上浮15%,不少市政工程被迫推迟甚至叫停。

更讽刺的是,美国虽口头承诺给加拿大“免税配额”,但保留了80%的额度给自家企业。也就是说,加拿大加税换来的,不是好处,而是钢价上涨、出口萎缩、项目延期。

与此同时,中国的反应也迅速且精准。中粮集团宣布与澳大利亚签署37亿美元的农产品采购协议,包括15万吨油菜籽订单,这批原本属于加拿大萨斯喀彻温省的粮食,现在直接被澳洲“截胡”。中国以“滚动下单、按季度评估”方式,把原来稳定分配给加拿大、巴西、澳洲的农产品订单打散重组。中方的目的并不只是“报复”,而是借机优化供应链,把对加拿大的依赖降下来。

加拿大农民首当其冲。萨省70%以上的油菜籽出口目的地是中国,如今市场被迫让出,价格自然崩盘。7月第三周,加拿大油菜籽价格跌至每蒲式耳4.2加元,较去年同期下跌28%。农民种一亩地赚不到钱,政府补贴跟不上,怨气已经蔓延到基层选区。

卡尼政府这一决定,不只让自己农业重镇失血,也拖累了本该加速的环保转型。比如阿尔戈马钢铁原计划投资13亿加元建设电弧炉,预计能将碳排放降低70%。但因设备进口成本激增,整个计划被迫暂停。这原本是加拿大在绿色钢铁领域赶超欧美的重要一步红启网,如今被这一纸加税打断。

而其他国家则在趁机布局。欧盟宣布,对美钢铝加征25%报复性关税,并迅速与墨西哥签订“绿色钢铁走廊”协议,计划在2026年前实现300万吨低碳钢铁跨境流通。这是绕开美国主导的北美贸易体系的明确信号。

中国则通过“一带一路”机制,加快与哈萨克斯坦、马来西亚等国构建铁矿采购与钢材加工网络,实现资源地与市场地的一体化协同。2025年上半年,中国对“一带一路”国家的钢铁出口增长18%,而对美加的出口占比则下降到5%以下。供应链在重构,而加拿大却还沉迷于用旧思维应对新格局。

国内政治的反弹也开始浮现。保守党领袖波利耶夫在萨斯喀彻温省发动“加拿大优先”运动,痛批自由党政府“拿农民饭碗去换美国空头承诺”。该省保守党支持率飙升至52%,自由党从45%跌至38%,连传统票仓也动摇了。

换句话说,这场政策操作,不仅没换来美国的实质让步,还打乱了加拿大自己的产业布局,挤压了本国制造业和农产品出口的空间,更压垮了原本就脆弱的低碳转型窗口。更重要的是,这种只看短期政治回报、不顾长期经济结构稳定的做法,反而削弱了加拿大在全球多边贸易体系中的议价能力。

站在2025年下半年的节点上回看,加拿大这次对中国加税,既没换来美国的承诺,也没稳住自己的产业链,更没能保住选民的信任。说到底,卡尼政府想要的,是在地缘博弈中多拿一点“豁免”;但现实告诉它,全球经济已经不是靠站队就能换利益的时代了。

中国、欧盟、墨西哥这些国家都在用“多边合作+技术升级”来重新布局,而加拿大却还在用加税手段搞旧时代的“以邻为壑”。当其他国家已经开始为十年后的产业链抢占赛道时,加拿大却在原地“自绑手脚”,还误以为那是在保护自己。

这件事的走向还没有定局,但教训已经摆在那里:试图用牺牲一头,来讨好另一头的策略,不再适用于今天的国际规则。谁不在全球供应链中找到自己的位置红启网,谁就只能在夹缝中,被动挨打。而卡尼政府的这一步错棋,恐怕才刚刚开始显现它真正的代价。

银河配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。